在介绍这本著作之前请允许我介绍一位为儿童权益奋斗终身的儿科医师雅努什?科扎克(Janusz Korczak),真名亨利?哥德施密特,科扎克也是一位富有创造力的教育家,出版过多部关于教育的书籍。他为儿童权利和平等付出了毕生的精力。他曾在孤儿院内设立了一座儿童法院,让孩子们自己解决他们之间产生的各种问题。让我以这位前辈的一句话开始我们的阅读之旅:孩子,不是明天才称为人,不是即将成人,现在,他们也是人。

孩子永远是一类特殊的群体,他们处于生长发育的过程中,常无法做出自己的决定,儿童用药更曾是研究者们无法深究的领域。《儿科药物发展——理论与实践》尝试为孩子们发出自己的声音。目前此书为第二版,距离第一版间隔不到4年。而这4年间,儿科药物研究发生着巨大的改变。随着社会经济的发展,大家对儿童用药安全日益关注,《美国食品和药物管理局安全及创新法案FDASIA》提出支持儿童药物的发展,包括一系列的法案,如《儿童最佳用药方案BPCA》及《儿科研究公平法案PREA》,对儿科药品上市前的评价、研究、免除都做了详细的规定。

本书阐述了儿科药物的新法案影响,同时也鼓励读者理解进行儿童药物相关研究的原则及实践方法。本书不仅关注了在欧洲及日本孤儿药、代谢性疾病药物治疗的发展,同时药物经济学等也囊括其中。本书共九部分,第一部分概要介绍了儿科药物发展的历史、现状以及对未来的展望,第二部分儿童药物研究的伦理学基础,包括新生儿及儿童群体,以及知情同意原则。新生儿被普遍认为是最脆弱的群体,需要特殊的保护,在新生儿重症监护室中高达93%的新生儿都曾接受超说明书(off-label)用药,目前美国出台了一系列的法案解决相关问题,例如常规检查后剩余的血标本是否可进行相关研究等。第三部分儿科药物研究的法律法规原则介绍,第四部分药物临床前的安全性评估,如动物模型的选择、考虑分析因素都有介绍,同时最后一章针对不同的疾病,尤其是一些罕见疾病、遗传代谢性疾病等,介绍了相关动物模型及治疗药物研究的情况,如糖原累积症II型及Duchenne型肌营养不良等疾病,为罕见病的治疗提供了希望,可供遗传代谢学方面的研究人士参考。第五部分药理学原则,第六至七部分临床研究具体实施的介绍,例如儿童肿瘤研究的实施等,加强团结协作,值得中国药物研究人员及临床科研人员参考。第八部分为临床疗效评价及研究安全终点,第九部分为药物化学工艺介绍。

本书参考文献详实,反映了近几年儿科药物的发展,文章编排条理清楚,同时书中附有研究设计的具体实例,将理论结合实践,便于加深理解。

本书被译成法语、日语、英语及其它多种语言,供全球儿科医师、药剂师、各级科研人员阅读学习。在医学、科研联系日益紧密的今天,在进行药物研究、临床研究之前,阅读此书将使读者受益匪浅。

出版社简介

Wiley1807年创建于美国,是一个具有超过200年历史的全球知名的出版机构,面向专业人士、科研人员、教育工作者、学生、终身学习者提供必需的知识和服务。Wiley及旗下的子品牌出版了超过450位诺贝尔文学、经济、生物、医学、物理、化学、和平奖得主的作品。Wiley 公司总部在美国新泽西的霍勃根,在美国、欧洲、亚太区设有分部。

Wiley是全球知名的学协会出版社,与全球超过800家专业学协会进行合作,出版的图书品质高,广受学术界认可Wiley 是提供提高科研、教育和专业实践结果的内容解决方案全球供应商;我们的核心业务是出版科学、技术、医学和学术期刊,参考工具书、专著、数据库服务和广告;专业书籍、订阅产品、认证和培训服务和在线应用;教学资料和服务,包括为本科生、研究生和终身学习者提供集成的在线教学和学习资源。

在人们的印象中,大脑是神经中枢,而脊髓仅仅是名不见经传的“乡巴佬”,人们对其知之甚少。但是脊髓确实很脆弱,由于它的脆弱,当它损伤时给受害者带来不可挽回的残疾;脊髓疾病少见,发生在儿童的脊髓疾病则少之又少,由于它的罕见,学者们几乎没有大样本的治疗经验;因此很多儿童脊髓疾病的诊疗尚未形成常规的流程。作为儿科医师,是不是应该了解儿童的脊髓疾病呢?作为骨科或神经科医师,是不是想知道儿童会有哪些脊髓疾病呢?答案是肯定的。然而对于这类罕见疾病,任何个人的经验都是有限的。是否能有一本书,把世界上大多数少见病例的治疗经验总结在一起?这样既可以解决临床上的疑难,又省去人们很多查阅文献的时间。英联邦牛津大学儿童医院的Pike医生领导的这个由世界多国专家组成的团队,现在完成了这部《儿童脊髓疾病》将解决你的重重疑团。

本书可分为四部分。第一部分为总论,包括三章,开头第一章讲解了对于青少年儿童脊髓疾病的临床评估,第二章讲述其影像学检查,第三章论述脊髓疾病的神经生物学与生理学基础。第二部分为分论,包括第四至七章,分别系统的讲解了脊髓畸形;脓肿、血肿和创伤等急症;肿瘤压迫;以及炎症、代谢病、脱髓鞘等神经系统本身变性的疾病。第三部分为第八章,用发展的眼光将脊髓疾病延伸到患者成年,患者如何提升自我,如何融入社会,亦即生理与心理的康复问题。第四部分即第九章,讲述了脊髓疾病同时令人兴奋又沮丧的治疗前景。兴奋的是,站在学术的最前沿,目前在本领域人类已经取得了巨大的进步;沮丧的是,人类脊髓是多么复杂的结构,要想完全理解并攻克各种疑难杂症,只能是一个遥远的梦想。

本书主要讨论了脊髓的结构、功能、易感性、各类疾病及其治疗策略,以及脊髓疾病患者所面临的康复问题,深入简出,细致而透彻,容易理解。应该感谢Pike医生及其团队,慷慨的同全世界分享其宝贵的工作经验,给同样在奋斗中的同行带来了胜利的曙光。

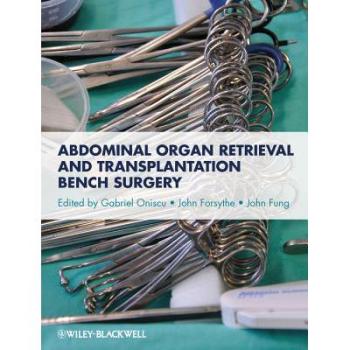

多年来,腹部器官移植一直被公认为极其复杂、步骤繁多而精细的手术,它需要整个外科团队自始至终零出错、堪称完美的发挥和配合。而移植手术培训学习的标准化在不同国家、甚至同一国家不同医院中都难以统一,更多的是依赖前辈传授的经验,而不是循证医学,因此腹部移植手术的诸多细节并不一致。随着腹部器官移植的需求量不断上升,人们越来越迫切的需要一部实用而全面的参考书,能够给移植团队提供清晰、详尽并且意见统一的指导。因此诞生了本书。

本书通篇围绕腹部器官获取和移植的各个方面而展开,总共12章。第1章首先综述了器官获取原则。随后,第2章概述了器官的保存。第3章阐述对于脑死亡情况器官捐献的处理步骤,第4章介绍了多器官如何获取。接着,第5-11章分别详述了各个脏器的获取移植,包括肾脏、肝脏、胰腺及小肠,其中还将肝脏按体内和体外分解获取分章节来讲解。最后,在第12章具体描述了针对儿童的器官移植术。本书每个章节都有详尽的手术分解步骤,并配有大量图片,讲解中还将重点内容以彩色标出,方便读者迅速抓住重点,最后还着重讲解了遇到解剖变异情况时的各种应对步骤。

本书最大特点是讲解清晰、步骤详细,不但配有大量清晰的彩图及相应标注,还提供了关键步骤的网页链接视频以供钻研学习。对于外科医师及其移植手术团队来说,本书的确是一部理想的指南,还融入了循证医学,以使整个团队在进行腹部器官移植的过程中少走弯路,充分发挥手术技巧。

恰逢我在协和医院的血管外科和心外科见习轮转,接到这本印刷精美的书后,忍不住国庆长假如饥似渴地把这本汇聚了数十名享誉世界的血管外科专家及心外科大夫心血的书读完,很多在手术间和病房遇到的情景,通过书中平实易懂的文字和形象的插图,自己对大血管的腔内治疗及杂交治疗的热爱不仅又平添三分。主动脉及心脏结构性疾病的腔内治疗历史不长,从上世纪90年代第一例腹主动脉瘤(AAA)修补手术及经导管主动脉瓣置换手术后,随着医疗器械及影像学的极速发展,既往很多需要开胸体外循环的手术,目前只需要经外周动脉的入口(access)配合局部麻醉,几个小时之内即可完成,大规模的临床试验及随访也证实腔内治疗(endovascular therapy)会大大降低传统开放手术(open surgery)的围手术期死亡率,术后的恢复也有显著的改善。而镶嵌技术(hybrid therapy)则是集中介入治疗及开放手术的优点而产生的一种新颖的疗法。

本书是由加州大学欧文分校的Jacques Kpodonu教授和蒙特利尔大学的Raoul Bonan教授主编,主要分成两部分,一部分讲述了主动脉系统疾病的治疗和技术的发展,另一部分主要介绍了结构性心脏病中腔内治疗和杂交疗法的应用。第一部分包括了11章,前4章属于主动脉相关介入疗法的基础知识介绍,分别描述了目前外周动脉入路的选择、主动脉腔内移植物(endograft)的选择、目前影像学技术的发展(包括三维CT重构、多功能工作站和当前腔内治疗器械的发展(适合不同手术形式的导丝、导线、导管、鞘、支架灯);通过前四章的介绍,我们可以了解到目前血管外科大夫手上掌握的不再仅仅是从前的血管钳和电刀,还有很多精细的器械和影像学辅助手段。接下来的章节作者就几种主要的主动脉疾病进行分述:第5章主要讲述了升主动脉及降主动脉疾病采取腋动脉或锁骨下动脉入路进行腔内治疗的进展,第6章是对胸-腹主动脉瘤(TAAA)腔内治疗的介绍,第7章是对主动脉弓手术杂交手术的介绍,第8章主要综述了急性主动脉夹层的管理,第9章讲述了腔内动脉瘤修复可能出现的并发症及相应的处理手段,第10章介绍了胸主动脉腔内移植物出现的并发症,第11章简要介绍了复杂主动脉手术中腔内机器人治疗。

本书第二部分包括12章,结构与第一部分相似,第12章对镶嵌手术室的设备进行介绍,而第13章则介绍了经导管腔内治疗的入路技巧。第14章介绍了经股动脉导管内主动脉瓣置换手术,第15章描述了主动脉狭窄的腔内疗法,第16章介绍了主动脉瓣膜置换手术采取腋动脉或锁骨下动脉入路进行腔内治疗的进展,第17章综述了主动脉瓣膜置换,第18章阐述了经导管二尖瓣瓣叶修复术,第19章介绍了二尖瓣瓣膜成形术,第20章介绍了心外科手术实时核磁成像技术的进展,而第21-22章分别综述了动脉导管未闭和卵圆孔未闭治疗的进展,第23章简要介绍了单孔机器人手术的进展。

本书结构严谨,每一章相当于一篇完整的综述,不仅汇集了腔内治疗发展以来几十年各个大宗临床研究的数据,而且结合最新技术的发展,为临床工作者提供临床决策的第一手证据;同时,本书由浅入深,从每项技术的最基本设备开始介绍,并配以精美的插图和在线视频,适合从医学生到外科大夫的各类人群阅读。

在很多人看来,小脑就是个“管运动的器官”。天生手脚笨拙,自嘲一句“小脑不好”,大家便心有灵犀。纵然心中不爽,但能吃能睡,插科打诨,感觉倒也与正常人无二。想给小脑“安排”其他的功能,看似不那么容易。然而,《小脑——运动学习、语言及社交》的作者、多伦多大学生理系的Dianne M.Broussard却并不这么认为。在这本小脑全攻略中,她始终在用自己的方式阐述,这个发出数百万根神经纤维的结构没那么简单。事实上,小脑是大脑皮层发挥功能的推进器,几乎与所有任务有关。

有种观点认为,生来没有小脑的人与常人差不多。事实并非如此。已知小脑发育不全的个体,没有一个不存在严重的运动障碍及精神发育迟滞。要注意,他们还不是完全没有小脑;比他们更严重的个体甚至熬不过婴儿期。而大脑皮质的可塑性固然能在一定程度上代偿小脑的功能。即使是这样,小脑发育不良意味着需要接受大量帮助才可勉强度日。我们仍然可以走路和说话,只是不太灵便,从这个角度看似乎还能勉强接受;而对比拥有健全小脑时的行云流水,两者高下立判。对于生活在野外的动物,以及生存环境凶险程度不亚于野外的现代人类而言,速度和流畅性对生存至关重要。

通过本书,作者试图带领读者总览“小脑的那些事”:它能做什么以及怎样做到。第一部分,作者阐述了小脑的解剖结构、生理及工作机制;第二部分,作者探讨了小脑是如何参与运动学习;第三部分,作者描述了小脑在追求精确化、计时及运动协调中所扮演的角色。运动控制是人及其他动物最难办的事情之一,而小脑赋予了我们这种能力,使得我们能够与外界即时互动,适应自然。在第四部分,作者阐述了小脑对于认知的作用,除了语言、工作记忆及注意之外,小脑对特定情绪及社交功能同样具有深远影响。除此之外,小脑还有许多功能有待开发。这一过程有一定的难度,因为我们总是在与人类以外的动物们对话。然而,鉴于这方面的高质量证据正如雨后春笋般涌现,我们有理由对未来充满信心。

即使有幸看到这本书五彩斑斓、如同小脑功能般丰富多彩的封面,文章开始提到的那些人或许仍然会认为,小脑就是个“管运动的器官”。希望这本由Wiley出版的图书能够改变他们的看法。

在学术型医院,医疗人员需要在医疗、教学和研究方面都付诸不懈努力,以期取得一定的成就。在这个过程中,导师作为领路人,作用至关重要。工作后的导师与学生时代的导师有很多差别,然而相关资料并不多见。本书就是介绍工作之后的医疗人员导师制的专著。

本书两位作者,年长的作者是David L. Sackett医师,他是循证医学的创始人之一,已经是享誉世界的著名专家。年轻的作者是Sharon E. Straus医师,在多伦多大学医学院工作。两位作者的组合很有特点,Sackett医师就是Straus医师的导师。本书既吸收了文献的精华,也融入了这对师徒的个人经历。

本书分为三部分共8章。第一部分介绍导师制,导师和学生的特点,以及如何开展导师制。第二部分为本书的第4章,也是全书的重点所在,主要介绍有效的导师策略,如导师会议、时间管理、传播知识、职业规划等。第三部分主要介绍如何维持和改善导师制。

本书的编排很有特色。每个章节的开头,都会提出一个场景,提出若干医疗学术界经常面对的问题,之后根据目前的相关文献资料和证据,提出解决问题的实际方法。最后概述解决场景提出问题的方法。这种编排方法是典型的循证医学教材写法,让读者身临其境,而且能激发读者思考,很有启发性和实用性。

本书不但适用于刚开始工作的年轻医师,对于事业处于上升期的中青年医师,以及致力于做好导师的高年资专家,也很有借鉴价值。

说起考试,相信每一个经历过医学教育的人都不会陌生,从成为一个医学生开始,到若干年后自己在主任的位置上面,考试总是如影随形,这就是医学教育的特殊性:需要随时随地去考核(assess)、评估(evaluate)和审核(appraise)你的资格(competence)和执行力(performance)。本书由英国伦敦两座历史悠久的大学三位在医学领域造诣深厚的教授Olwyn Westwood、Ann Griffin和Frank Hay写成。虽然近几十年关于如何考核医疗工作者的学术论文、会议摘要和培训课程如雨后春笋般涌现,但是一本系统地描述医学考核体制的书却还没有出现,这本小册子的成文很好地填补了这个空缺。

本书主要基于英联邦医学教育及考试的背景,很好地结合理论和实际,对医学本科生到研究生、乃至对专科医生的考核都分析得头头是道。本书共分成十章,第一章对全书的梗要概括,主要讲述了考核制度的一些基本原则和理论基础:作者首先比较了医学考核两种的参照方式——常模参照(norm referencing)和标准参照(criterion referencing),简单说来,前者更强调个人在人群中的排名,而后者会更关注个人的能力水平;接下来作者引入前人的理论,对“考核”(assessment)进行了深入的剖析:考核什么?为什么考核?怎样考核?作者们很强调考核不是为了分个高低,只是为了更好地体现教育和学习的效果,作者同时引用Bloom的考核三个内容层次——知识(knowledge)、技能(skill)和行为(behavior),然后借用Miller对于资格(competence)和执行力(performance)的金字塔理论阐述了执行力是一种在现实环境中运用知识的应对能力,而资格更多的只是表现应试的能力;作者们也同意Van der Vieuten关于一个好的考核形式的要求——可靠、具有成本-效率、有效、可接受和可行(reliability, cost-effectiveness, validity, acceptablility, feasibility);而本章的最后作者也强调了自我考核(self-assessment)和受试者对考核进行反馈(feedback)的重要性。

正如作者们在序言中所写,本书可以像读普通的书一样从头开始读,也可以在理解第一章的考核基本原则后,按照自己的需要去阅读第二至十章,了解考核制度的每个方面。第二章讲述了对知识的考核,第三章则对技能的考核进行分述,第四章重点阐述了执行力考核的各个方面,而第五章描述了专业性(professionalism)的考核,第六章讲述了考核标准的制定,第七章强调了考核反馈的重要性,第八至九章则对医学教育中考官和受试者的心理进行剖析,本书最后一章作者也表达了自己对医学教育考核的一些期望。

虽然本书一开始的受众是定位在医学教育者和考试制定人员,但即使是在读医学生也能从中受益匪浅,了解到医学考核的真谛:为了让我们更好地学习,让老师更好地去教授知识,而不是要让我们去获得一个没有意义的成绩。